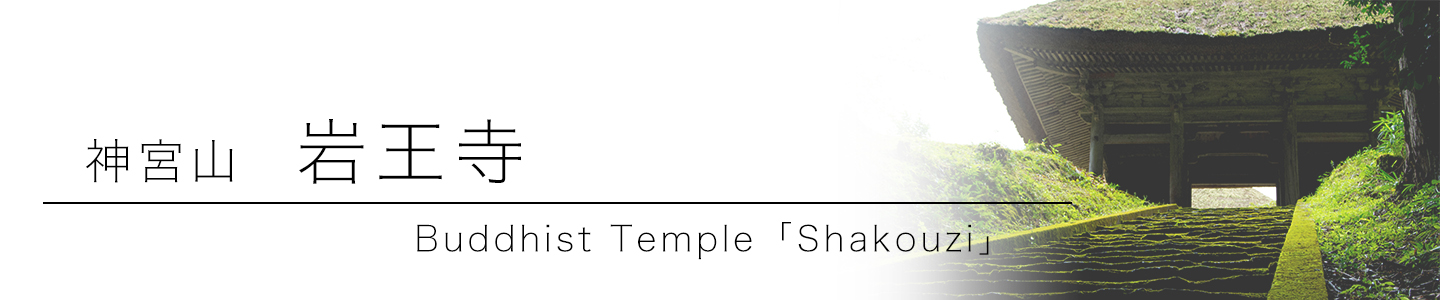

悠久の刻を感じる

かやぶきの山寺

ゆう月の奥 山の中にある古刹

時代を遡ったかのようなかやぶきの山寺

寺へと続く石段、金剛力士像を有する仁王門、そして本堂、仁王門と本堂はともにかやぶきの屋根になっており、まるで昔話の世界に入ったかのように光景が広がっています。

1070年の歴史を持つ岩王寺のあるこの地は優れた硯石が多く産出し、西暦850年ごろここで取れた石でできた硯石を日本三筆の1人 嵯峨天皇に献上したところ、天皇はそれを大変好まれ愛用し、「石の王子であるべし」と賞賛され「石王子」とかいて「しゃくおうじ」と言葉にされたという話が残っています。

天暦三年(949年)に醍醐天皇の第二皇子である空也上人がここを訪れ、お寺を建立、石よりもどっしりとした「岩」の字を用いて、嵯峨天皇の発した言葉をそのままに「岩王寺」(しゃくおうじ)名付けこのお寺が始まりました。時は平安の世、岩王寺は栄え、山一帯に堂塔伽藍が林立し寺僧は100人に至り、寺領七百石を有して山陰随一の聖地となり隆盛を極めました。

ゆう月のある綾部市七百石町の町名はこの寺領に由来しています。

建武元年(1334年)足利尊氏が丹波国 篠村(現在の亀岡市内)に挙兵した際には僧徒が戦勝祈祷を行い、尊氏の戦勝後、その功として何鹿郡八田郷内の田地弐町を寄進されました。

しかし戦国時代、豊臣秀吉が天下を平定すると、ことごとく寺領を失い衰退しましたが、江戸中期の住僧・秀蓮によって復興、それから今日に至るまで代々の住職と檀徒の努力によって岩王寺は守られてきました。

岩王寺は本山様式をそのままに、南より仁王門、本堂、庫裏が直線上に整然と建ち並び、本堂の東側に西面して当山の鎮守神「熊野権現」厳然と祀られています。

多くの重宝もあり、それらが公開されるのも萩祭りの見どころです

- 創建以来安置し奉る御本尊の薬師如来

- 日光月光両菩薩

- 御本尊を守護する薬師十二神将

- 大日如来

- 宗祖弘法大師、開山空也上人の坐像

お寺全体としては、平成七年に仁王門、本堂(附として庫裏 鎮守堂も)が京都府の登録有形文化財に指定されています。

多くの文化財、重宝がある中で特に目を見張るのが、「龍虎の襖絵」に代表する渡辺玄対の作品です。

谷文晁という有名な江戸時代の画家の師として知られる、渡辺玄対は寛永二年に江戸で生まれ、江戸時代の中期に多くの作品を残し75年の生涯を閉じました。

その渡辺玄対が江戸時代に再建された岩王寺に宿泊し、龍虎の襖絵を始めとして複数の作品を描き、このお寺に残しました。現在一つの寺院に渡辺玄対の作品が多くの残っているところはなく、歴史的に貴重なことといえます。

「萩まつり 筆供養」

萩の花が境内に綺麗に咲き誇ることから萩まつりという名で毎年9月の第二日曜に開催されています。このお祭りのメインのイベントは筆供養、その昔、この山から上質の硯石が取れ、時の天皇に献上、天皇がそれを大変讃えたことから古くなった筆や鉛筆などを供養するこのお祭りが始まりました。

お蕎麦の出店や和太鼓、お琴の演奏が行われ、普段は公開されていない龍虎の襖絵や御本尊薬師如来十二神将などの一般公開も行われ貴重な体験ができます。

施設情報

| 施設名 | 神宮山 岩王寺 高野山真言宗 |

| 住所 | 京都府綾部市七百石町寺ノ段1 |

| 電話 | 0773-42-2432(東光院) |

| サイト | https://www.ayabe-kankou.net/tourism/templesyakoji.html |

| 拝観時間 | 規定なし(内拝は要予約) |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | あり(大型バスは侵入不可) |

| 備考 | 萩まつり 筆供養(9月の第二日曜開催) |

地 図